唐朝覆灭背后的财政崩盘

唐朝是我国封建社会的鼎盛时期,这种鼎盛,是全方面无死角的。

“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。”

大唐的繁荣,是一种万国来朝、尊贵庄严的气势。

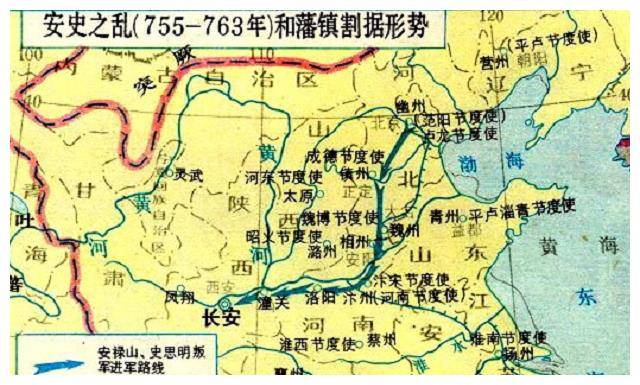

安史之乱,成为了唐朝衰落的起点

,自此以后,国家一落千丈,各种隐患也逐渐的显露了出来。

藩镇割据、农民起义只是表面现象,

而唐朝的覆灭根源在于财政危机

,那么,大唐的财政制度是如何影响国家兴亡的呢?

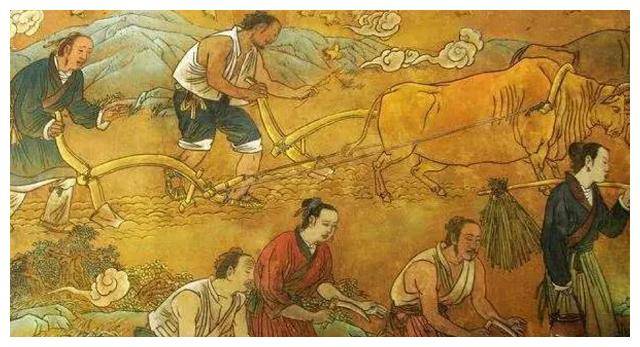

唐朝均田制的利与弊

自古以来,我国都极其重视农业,

而唐朝财政收入的主要来源,便是农业。

在唐朝前期,人口分配土地制度称为

“均田制”

,这种制度起源于北魏,国家为了保障有稳定的税收来源,便按照人口来给予相应数量的土地。

农民拥有了土地后,要按时给国家交赋税,这样国家便有了财政收入。

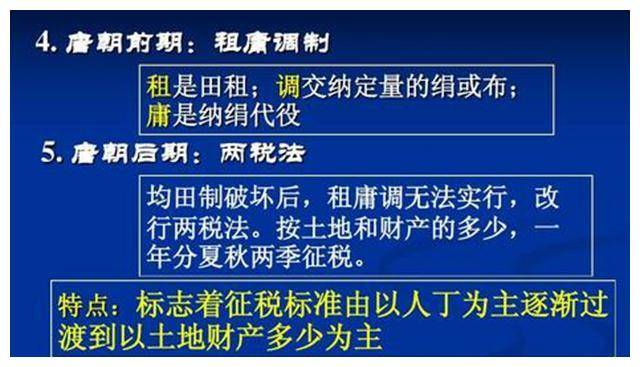

和均田制相配合的,便是租庸调,这是隋朝以及唐朝初年所实行的税收政策。

20岁以上的男子,国家分给他100亩土地

展开全文

,这里面包括永业田和口分田,前者为20亩,可以传给子孙后代,后者为80亩,死后需要还给国家。

每个20岁以上男子每年要给国家交纳2石粮食作为

“租”

,每年要为政府服役20天,此为

“庸”

,每年要向国家交纳一定数量乡土生产的物品,这就是

“调”

为国家服役的天数,是可以按照实际情况变化的。

若是国家那一年的工程量较少,不需要服役20天,就按照缺少的天数向国家交纳规定数量的绢,若是国家需要增加服役的天数,则适当的可以免除“租”和“调”。

一般而言,服役的日期都是避免农时,不耽误种地。

均田制的实施,具有一定的好处,它确立了土地的所有权、占有权。

解决了因为战乱原因造成的无主田和无业游民的问题,提高了大家的生产积极性,减少了土地纠纷,保障了贵族、地主和官僚的利益,维护了封建王朝的统治。

虽然政策是好的,可是在实施的过程中也有不少弊端。

其一

便是皇帝赏赐给官员永业田来代替俸禄。

这是当初李渊为了省下给官员发放俸禄的钱所想出的对策,让官员用赏赐的田地去出租,再自己收税作为俸禄。

到了李世民时期,发现能分到百姓手中的土地已经不足100亩,甚至于有的20岁男子仅仅能分到30亩田地,因而对发放官员永业田有所限制。

然而之后的皇帝对于皇亲国戚和官员的土地赏赐标准依旧过高,比如说李隆基时期,仅仅是个九品武骑尉的官职,就可以得到30亩田地,若是亲王,可以凭爵位拥有100顷。

其二

是贵族、地主、豪强兼并土地,让普通百姓无地可种。

平民百姓的抵抗能力差,遇上天灾人祸,就会出现土地买卖的情况。

在唐高宗时,这种情况就开始发生,且愈加猖獗,这就导致了土地高度集中以及贫富不均的问题出现。

其三

是皇室贵族、官僚常常通过非法手段将公田占为己有,且利用手段将私人田地掠夺。

在武则天时期,高级统治阶级贪图享受、好逸恶劳的思想增加,便屡次发生类似事情。

其四

,唐朝佛教盛行,在皇帝的大力支持下,一些佛教徒建立寺庙、寺园也占用了很多田地,进一步加剧了土地不足的问题。

其五

,在男子死后亲属占地的现象颇为普遍,百姓不愿按照规定将口分田还给国家,因而能够收回的土地少之又少。

再加上随着唐朝的发展,人口不断增加,可授予刚满20岁的成年男子的土地便愈发减少。

农民手中的田地不足,或者失去了土地,却还需要按照要求缴纳足额的租税,官宦贵族却可以利用自己的特殊身份免除租调徭役,这非常不公平,且农民的负担太重。

因此,农民便不得不逃亡,为了生存,他们不得不跑到关外去“夺地”,这就会导致人口流失、不安定等种种社会问题,均田制也逐渐瓦解。

安史之乱的内在因素

由于唐朝刚开始时,对于每户农民收的税就比隋朝时低三分之一,对于统计人口、土地一事又一直没有彻底去做,这就导致国家的财政收入较低。

国家养兵、打仗都需要花钱,在唐玄宗时期,张九龄等人整日劝皇帝节流,不要兴建宫殿之类的,惹得唐玄宗很不高兴。

而杨国忠给唐玄宗想出了个“好点子”,就是给予地方节度使兵权和财权,让他们可以征收钱粮。

这样固然可以为中央节约养兵的钱,可是节度使的力量也顺便发展壮大了,与此同时,中央的权力就下降了,

最终导致藩镇割据的局面。

安史之乱爆发时,百姓为了活命而逃亡,地方豪强趁机将土地据为己有,没有人再去理会均田制的限制,户籍和土地统计愈发难以实现,导致乱上加乱。

在唐德宗李适

小的时候,曾经因为安史之乱而有一段跟着唐玄宗四处逃亡的经历,风餐露宿,日子过得非常凄惨。

因此,在他登基后,便对导致这一切的罪魁祸首非常痛恨,

想要削藩,抑制节度使的势力。

当时,为了能够尽快平定叛乱,便对投降的节度使既往不咎,这些节度使仍旧回到自己的封地,招兵买马,拥有大权。

节度使手握重兵,在安史之乱后仍旧不愿听从中央调遣。

中央只有10万兵力,地方的节度使们加起来,差不多有30万大军。

倘若中央要削藩,就得先准备强大的兵力,否则很可能造成被动局面。

但是,中央又没有足够的军费来招兵买马。

藩镇地区的税款都落入了节度使手中,他们愈发强大,这就造成了恶性循环。

若是增加中央控制地区的赋税,还可能引发动乱,让百姓民不聊生。

那么,这该怎么办呢?

当朝宰相杨炎非常有才华,他为了帮助唐德宗解决问题,

便提出了两税法。

两税是指春秋各征一次税,这是指收税的时间方面,每年6月之前交一次,11月之前再交一次。

虽然当初均田制没有彻底的统计户籍,但是好歹大致有个数量,差不了太多。

但是安史之乱后,破坏了户籍的稳定,就使得很多有田者不纳税,而手中没有田的人却要交税的情况出现,这自然收不上税。

因此,

两税法废除了租庸调,改为征收户税和地税。

户税是根据个人资产来征收的,会具体统计金银、商铺和房屋。

地税,这是按照个人所拥有的田地亩数来征收。

这就相当于按照财产来交税,越是有钱人,交的税越多,穷的人交的税少,自然是能够收上来税款。

而藩镇的征税权要收归中央,但是为了稳住节度使,可以从收上来的税款中先分出来一部分给节度使,等日后中央实力增加了,再另行计较。

两税法与财政崩盘

虽然两税法触犯了地主贵族的利益

,引起了激烈的反对,但是在皇帝的坚持下,仍旧推行了下去。

中央推行了两税法,藩镇自然也知道中央打算“温水煮青蛙”,但是并不愿意就此和中央撕破脸面,便也忍耐了下来。

两税法为唐朝的财政收入带来了转机,仅仅实行了3年,

就收上来1300多万贯的税款。

然而两税法仅仅实行了不到30年,就因为官吏滥设“间架税”等多种收税项目,以及朝廷上的挥霍无度,而难以继续。

由于资产审查没有时效性,有些原本有资产的家庭面临资产缩水的情况,却还要按照原来的标准交税,就会使由富转贫的百姓背负更大的负担。

相反,有些由贫转富的人家还按照原来较低的标准缴费,又导致中央少收了应该收的税。

另外,基层只收钱币,就逼着农民以物换钱,虽然促进了商人的利益,但也让农民多了一个被商人剥削的机会。

从另一个角度说,通货紧缩也是唐朝财政崩盘的重要原因。

原本由于生产力水平的限制,唐朝中晚期货币的供应量就不足,偏偏两税法只收“钱”,这就导致物品越来越不值钱。

即便是在唐武宗时期毁灭佛法来铸铜钱,也没有起到什么作用,老百姓愈加不堪重负。

在两税法名存实亡后,唐肃宗期间又实行了盐业专卖来改善财政。

原本唐朝存在官盐和私盐,老百姓有所选择,价格可以市场调节。

可是当朝宰相第五琦却提出了让官营盐业来垄断的政策,让朝廷全权掌握盐业收入。

刚开始实行,确实增加了40万贯收入,对于国家财政有帮助。

然而,官方的盐价定的太高了,老百姓吃不起盐,便只能选择吃清淡的食物,且心中愈发不满。

最对朝廷不满的是私盐贩子,他们原本靠着卖盐积累过大批财富,具有一定的实力,不愿意让朝廷夺了自己的财路,便合伙组织武装力量与朝廷作对。

因此,垄断盐业的结果不仅造成了钱收不上来,还为黄巢起义埋下了隐患。

在唐朝末年发生自然灾害导致部分地区颗粒无收时,朝廷并未减少征收税款,更加不得民心。

最终,唐朝中央政府被军阀取代,这是可以预料到的结局。

评论