为了结交中国,西方大国送给中国三十亿,等待中国的是难忘的屈辱

18世纪的世界,有些国家欣欣向荣,有些陷入困境,还有一些则置身事外。在西欧,英国掀起了工业革命,带动着全球的翻天覆地的变革。大英帝国在不到两个世纪的时间里崛起为日不落帝国。在这个时期,英法进行了七年战争,这场战争对英国来说至关重要,因为它夺取了海洋和殖民地霸主地位,使得英国走上了资本主义经济发展的道路。然而,正是在这一时期,鸦片战争爆发,将中英两国推向了前所未有的冲突。

回首18世纪末,英国派遣了一支访问团,由外交家乔治·马戛尔尼伯爵率领。马戛尔尼此前曾访问过俄国,因其外交经验而备受尊敬。他率领的访问团不仅包括代表大英帝国文明水平的成员,如天文学家、艺术家、医生和卫兵,还带来了一系列引人注目的物品,展示了18世纪英国和西欧的发展状况。这次访问被宣称是为了向乾隆贺寿,实际上,英国人心怀更大的目标。

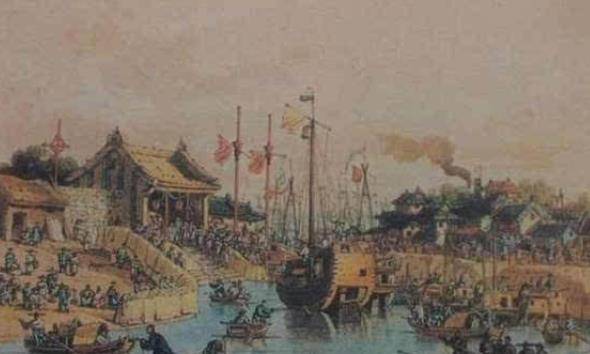

在访问之前,英国对中国进行了一些外交准备,但对真实情况并不了解。然而,这支访问团的目的非常明确,他们要通知乾隆,英国希望与中国进行平等的贸易往来,并签订通商条约。这其中涉及到一系列要求,如开放港口、设立洋行、自由通商以及提供英国商人居住地等。这使得英国的外交姿态在当时显得非常前卫,甚至有些过于直接。

展开全文

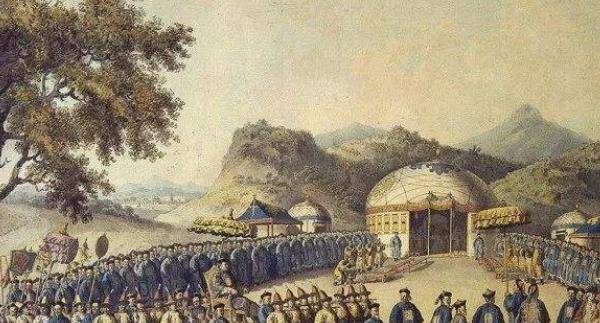

1793年8月,英国使团抵达北京,但与乾隆皇帝的会面并不顺利。英国使团与礼部官员以及和珅产生了争执,因为在中国,外国使节需要进行三跪九叩的大礼。然而,英国人对此态度强硬,认为这种礼仪对他们来说太过分。最终,双方妥协,只进行了单膝跪地的礼仪。但这一结果却让乾隆感到不悦,英国人引以为傲的礼物也并未引起他的兴趣。

英国使团离开中国时,颇为郁郁寡欢。马戛尔尼将失败归咎于当地翻译的水平低下,但事实上,原因可能更为复杂。不过,这次访问并非一无所获,英国使团成员都留下了在中国的见闻和感受,对大清的实力有了更为真实的认识,为后来的鸦片战争埋下了伏笔。

评论